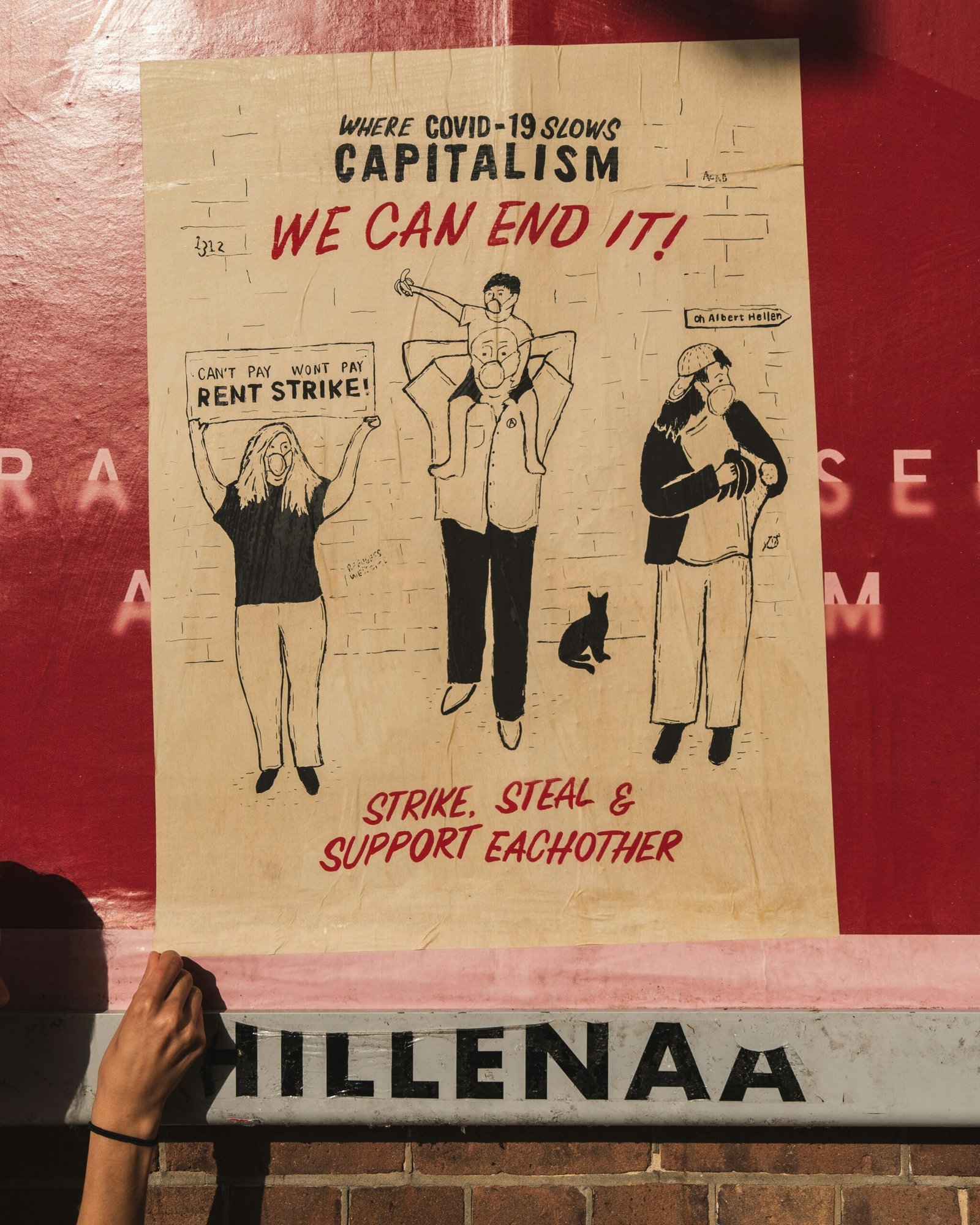

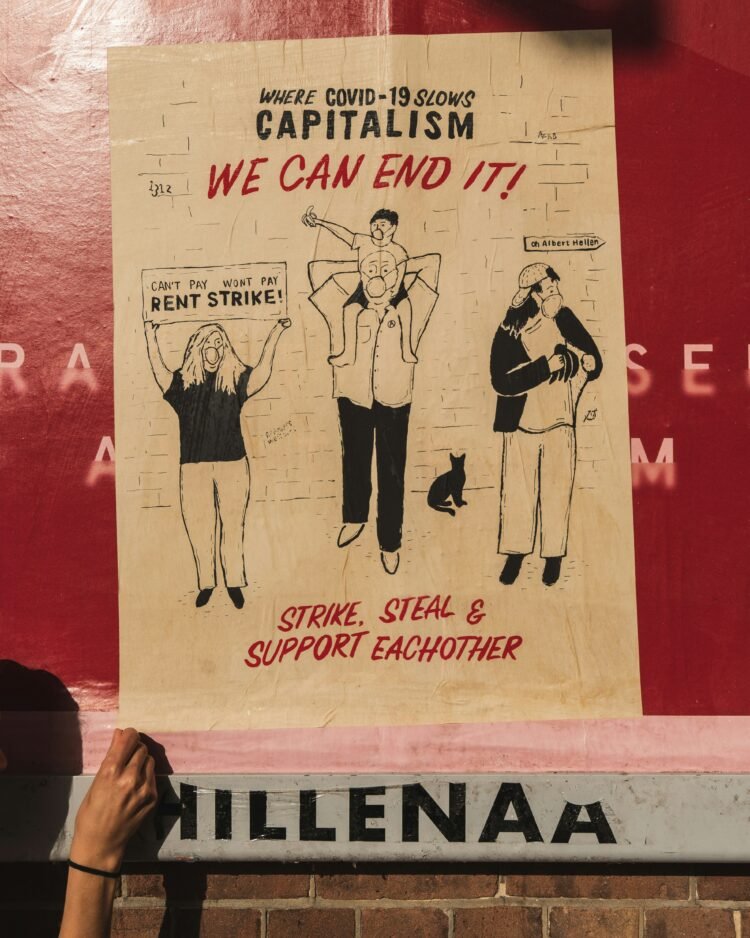

Dalam kapitalisme, kelas utama adalah kelas kapitalis: pemilik sarana produksi, pengambil nilai yang dihasilkan orang lain dan kelas pekerja: pekerja yang tidak memiliki sarana produksi, sehingga harus menjual tenaganya untuk bertahan hidup.

Oleh: Akbar Rafsanjani*

Hari ini adalah peringatan 20 tahun (15 Agustus 2005 – 15 Agustus 2025) penandatanganan MoU Helsinki. Artinya kita (sebagai masyarakat Aceh) sudah bergerak hidup 20 tahun sejak memperoleh perdamaian (sudah melewati usia batasan akil baligh ditinjau dari fiqh mazhab Syafi’i). Artinya lagi, segala struktur kehidupan kita berubah (dari ketika masa konflik ke era perdamaian). Struktur yang meliputi institusi formal (partai politik lokal, hukum – UUPA -, keagamaan, legislatif – DPRD Aceh berubah menjadi DPRA -), orang-orang berada di dalamnya, dan sebagainya.

Setelah (sekian) tahun tersebut, kita (kesejahteraan masyarakat) tetap tidak bergerak jauh menuju pada keadaan yang ideal, justru stagnan atau kalau tidak dibilang lebih buruk. Di satu sisi, kita dikepung oleh narasi-narasi besar yang terus diproduksi oleh penguasa dan media. Setiap hari kita disuguhi berita tentang kunjungan gubernur ke proyek strategis nasional, pencapaian angka-angka makroekonomi, prediksi penyerapan tenaga kerja yang besar (yang ternyata justru banyak disediakan oleh platform seperti Youtube, TikTok atau bahkan Judi Online, khak), pidato pejabat yang membayangkan masa depan hebat, dan jargon-jargon megalomania, dari “Indonesia Emas” sampai “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”. Semua terdengar besar, monumental, tapi mengambang. dan yang paling mencolok adalah itu semua jauh dari kehidupan kita sehari-hari yang harus berhutang ke pinjol untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan, sampai biaya pampers dan susu formula anak-anak.

Narasi-narasi ini tidak cuma membosankan, tapi juga membuat kita merasa tak punya tempat di dalamnya. Kita, masyarakat, tidak hadir sebagai subjek dalam cerita-cerita itu. Kita hanya penerima informasi, bukan pelaku kebijakan. Kalaupun disebut, kita hadir sebagai “masyarakat penerima manfaat”, “sasaran kebijakan”, atau “objek pembangunan”, bukan sebagai pihak yang “membuat” kebijakan itu sendiri.

Apa yang bisa kita lakukan? Tak jarang kita hanya bisa mengumpat di media sosial, menyindir pemerintah lewat story Instagram, mengirim reels Instagram ke teman, bahkan ke grup yang dibuat khusus untuk kirim reels yang berisi kebijakan ngaco pemerintah, sambil mengumpat dalam bahasa Aceh, “peu dipeugot ka le bijeh ….. (tet, sensor)”. Mewakili kan? Tenang, saya juga melakukannya.Yang paling berani ya membicarakannya di kolom komentar sambil mention akun pejabat terkait, atau langsung mengumpat di meja warung kopi.

Tapi semua itu sering berujung pada kelelahan yang nihil. Kita tahu bahwa kehidupan sosial dan ekonomi bergerak karena kerja kita, masyarakat. Yang terbagi dalam macam-macam kategori profesi. Baik sebagai mahasiswa, dosen, guru, nelayan, petani, perawat, seniman, pedagang, hingga Youtuber. Tapi kenapa kita yang dominan justru tidak berdaya? Seolah-olah segala keputusan ditentukan dari atas, dan kita hanya bisa menunggu sambil marah-marah.

Jika kalian, pembaca tulisan ini, memiliki refleksi yang sama dengan apa yang baru saja dibaca di atas, maka lanjutkan bacaannya sampai tuntas. Semoga memberi manfaat untuk kehidupan kita bersama.

Tulisan ini ingin menawarkan sesuatu yang selama ini ada di benak saya. Bukan solusi besar, bukan juga harapan kepada penguasa (adili Jokowi lah, makzulkan Gibran lah, abolisi Tom Lembong lah, dan sebagainya), melainkan panduan kecil untuk kita-kita. Disini saya cuma ingin berbagi sebagai (mantan) mahasiswa dan sebagai seniman (filmmaker, kurator, dan penulis). Saya memilih dua posisi ini karena saya ada di antaranya. Untuk pembaca yang berprofesi lain daripada dua yang saya sebut diatas, kapan-kapan kita bisa berdiskusi dan menganalisa tentang kehidupan kita.

Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengurai istilah operasional yang akan banyak muncul dalam tulisan ini. Untuk memudahkan pemahaman, saya merangkumnya dalam penjelasan yang naratif. Jika masih susah juga untuk dipahami, silakan hubungi saya di email yang tertera di bawah untuk penjelasan yang lebih panjang.

Nilai (value) muncul dari kerja manusia yang mengubah bahan mentah menjadi sesuatu yang berguna (use value) dan bisa dipertukarkan (exchange value). Proses ini disebut proses kerja (work process), dan dijalankan dalam sebuah modus produksi (cara masyarakat mengatur produksi berdasarkan siapa yang menguasai alat dan bahan). Sarana produksi (means of production) adalah segala alat, bahan, dan aturan yang dipakai untuk menciptakan nilai, mulai dari bangunan, mesin, sampai kurikulum atau izin resmi. (Raw) Material adalah bahan mentah atau medium yang diolah, sedangkan medium bisa berupa benda fisik, ide, atau sistem yang jadi wadah kreativitas.

Labour (kerja) adalah tenaga dan waktu manusia yang dipakai, dan proses kerja adalah langkah-langkah konkretnya. Dalam sistem kapitalis, tenaga kerja hidup (living labour), kita, manusia, mengoperasikan sarana produksi untuk menciptakan nilai. Sebaliknya, kerja mati (dead labour) adalah hasil kerja manusia di masa lalu yang membeku menjadi alat, mesin, bangunan, atau sistem. Ia tetap “mati” sampai dihidupkan lagi oleh kerja manusia saat ini. Nilai yang dihasilkan baru memiliki bentuk nilai tukar (exchange value) ketika dibawa ke pasar (market), yaitu ruang tempat barang dan jasa dipertukarkan, dimana nilai tersebut diukur, dihargai, dan diwujudkan dalam bentuk uang. Dalam kapitalisme, pasar ini yang akhirnya menentukan “harga” dari kerja, meskipun harga itu sering jauh lebih kecil dari nilai sebenarnya yang dihasilkan pekerja.

Semua ini terjadi dalam kerangka kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan posisi mereka terhadap sarana produksi (penting dicatat, bahasan kelas disini adalah dalam frame posisi terhadap sarana produksi, bukan kelas berdasarkan kategori konsumsi, maupun daya beli). Dalam kapitalisme, kelas utama adalah kelas kapitalis (pemilik sarana produksi, pengambil nilai yang dihasilkan orang lain) dan kelas pekerja (pekerja yang tidak memiliki sarana produksi, sehingga harus menjual tenaganya untuk bertahan hidup).

Panduan Untuk Mahasiswa

Universitas sering dibayangkan sebagai tempat netral di mana ilmu pengetahuan tumbuh murni, juga dibayangkan terlepas dari urusan politik atau ekonomi. Ia digambarkan sebagai menara gading (di Aceh populer sebutan Jantong Hate Rakyat Aceh), rumah besar bagi pencarian kebenaran, dan ruang aman untuk berpikir kritis. Namun, kendati demikian, kritik atasnya juga seringkali dangkal. Yaitu hanya sebatas mempertanyakan posisi universitas dalam koridor moral (dengan teriak-teriak menyatakan kampus neolib, kapitalis, disertai gambar rektor bermuka binatang buas), dan diakhiri oleh tuntutan kemurah-hatian mereka, penyelenggara universitas.

Disini kita akan mencoba untuk membaliknya, menganalisa posisi kita (mahasiswa) dimana dalam “kampus neolib, kapitalis” kemudian memperkirakan kemungkinan untuk “menghentikan” proses akumulasi kapital tersebut, untuk kemudian menjadi daya tawar terhadap apa yang kita tuntut, tanpa mengemis kemurah-hatian kapitalis tersebut.

Universitas modern sesungguhnya beroperasi dalam logika yang sangat mirip dengan pabrik kapitalistik. Di dalamnya, pengetahuan tidak hanya diproduksi, tetapi juga diukur, dikemas, dan dipasarkan sebagai komoditas.

Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan bukan hanya pengguna atau penerima layanan, melainkan buruh yang menghidupkan proses produksi.

Struktur ini bekerja melalui kombinasi antara sarana produksi material dan sarana produksi sosio-legal. Sarana produksi material meliputi bangunan kampus, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, dan segala infrastruktur fisik yang menopang kegiatan akademik. Sementara itu, sarana produksi sosio-legal mencakup kurikulum, peraturan akademik, sistem akreditasi, standar kompetensi lulusan, dan seluruh regulasi yang ditetapkan oleh negara atau lembaga-lembaga pengatur. Dua jenis sarana produksi ini berkelindan, menciptakan sebuah sistem yang mampu mengubah input (mahasiswa baru dan tenaga akademik) menjadi output berupa lulusan, penelitian, publikasi, paten, dan prestasi lain yang diakui di pasar kerja dan dunia industri. Nilai (value) yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademik, melainkan juga ekonomi dan politis.

Dalam sistem ini, mahasiswa sering diposisikan sebagai konsumen yang “membeli” jasa pendidikan. Padahal, mereka juga merupakan produsen nilai (value). Proses belajar, penelitian yang mereka lakukan, karya yang mereka hasilkan, bahkan partisipasi mereka dalam kegiatan kampus, semua itu berkontribusi pada reputasi dan peringkat universitas. Reputasi ini, pada gilirannya, mempengaruhi arus pendanaan, kemitraan industri, dan kekuatan tawar universitas di kancah nasional maupun global. Dengan kata lain, kerja intelektual mahasiswa ikut menghidupkan mesin produksi nilai kampus, walau kontribusi itu sering tak diakui secara formal.

Kesadaran akan posisi ini memiliki implikasi strategis. Tuntutan pendidikan gratis, meski penting, hanya menyentuh salah satu sisi masalah. Tanpa kesadaran bahwa mahasiswa juga adalah buruh intelektual, perjuangan mereka akan berhenti pada isu biaya, tanpa menyentuh inti persoalan, yaitu siapa yang mengendalikan proses produksi nilai di universitas, dan untuk kepentingan siapa nilai itu diciptakan. Pertanyaan ini membawa kita pada strategi politik yang lebih luas, bagaimana mahasiswa dapat mengintervensi titik-titik di mana nilai diproduksi dan didistribusikan.

Titik-titik ini mencakup kurikulum, mekanisme penilaian, prosedur akreditasi, hingga kebijakan penelitian. Intervensi bisa dimulai dari mengkritisi isi kurikulum yang kerap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Mahasiswa dapat mendorong perubahan, menciptakan mata kuliah alternatif, atau menyelenggarakan kelas-kelas mandiri yang menantang kerangka berpikir dominan. Dalam hal penilaian, mereka dapat mendorong sistem evaluasi yang lebih menekankan proses daripada sekadar hasil angka, sehingga menggeser fokus dari kompetisi individual ke pembelajaran kolektif.

Perebutan sarana produksi sosio-legal menjadi langkah penting berikutnya. Data akreditasi, misalnya, sering tertutup bagi publik, padahal di sanalah terangkum indikator-indikator resmi yang menentukan nilai institusi di mata negara dan pasar. Dengan mengakses dan mempelajari data ini, mahasiswa dapat menemukan celah untuk mendorong perubahan atau bahkan merumuskan standar alternatif yang lebih berpihak pada kepentingan akademik dan sosial. Upaya ini bisa diperkuat dengan membangun infrastruktur produksi mandiri, seperti ruang belajar kolektif, laboratorium komunitas, dan media independen yang tidak tunduk pada kontrol birokrasi kampus.

Strategi semacam ini menuntut aliansi lintas peran. Dosen dan tenaga kependidikan berada dalam sistem produksi yang sama, menghadapi tekanan yang serupa, meski dalam bentuk berbeda. Dosen dibebani target publikasi, sertifikasi, dan proyek riset yang relevan bagi industri, sementara tenaga kependidikan bekerja di bawah tekanan administratif yang ketat. Semua ini adalah bentuk penjinakan living labor (tenaga kerja hidup) ke dalam dead labor (kerja mati, otomasi) berupa prosedur dan standar yang menguntungkan pihak luar, terutama pasar. Dengan membangun solidaritas lintas posisi, mahasiswa, dosen, dan tendik dapat membentuk kekuatan kolektif yang cukup untuk menantang kontrol manajemen universitas dan otoritas eksternal.

Universitas dapat dilihat sebagai arena pertarungan antara potensi kreatif tenaga kerja hidup (living labor) dan batasan yang ditetapkan oleh struktur kapitalis. Setiap kebijakan, kurikulum, atau prosedur adalah bentuk kerja mati (dead labor) yang berusaha membekukan kreativitas dan mengarahkan kerja ke tujuan yang telah ditentukan. Namun, di celah-celah struktur itu selalu ada ruang untuk resistensi, dan perebutan. Memanfaatkan ruang ini adalah inti dari strategi politik yang berangkat dari kesadaran posisi kelas di dalam universitas.

Transformasi universitas tidak mungkin dicapai hanya melalui protes sporadis seperti demo atau kampanye moral di depan gedung rektorat. Ia membutuhkan pengorganisasian jangka panjang, di mana setiap intervensi di titik produksi nilai dihubungkan dengan tujuan membangun kontrol kolektif atas sarana produksi. Kontrol ini bukan semata-mata untuk memindahkan kekuasaan dari satu kelompok ke kelompok lain, tetapi untuk mengubah sifat institusi itu sendiri dari pabrik kapitalis yang mengabdi pada pasar menjadi komunitas pembelajaran yang dimiliki dan dikelola oleh mereka yang bekerja di dalamnya.

Perjuangan ini jelas tidak mudah. Resistensi balik akan datang dari birokrasi kampus, lembaga akreditasi, mitra industri, dan bahkan sebagian mahasiswa yang masih terikat pada citra lama universitas sebagai menara gading netral (Jantong Hate Rakyat Aceh). Tetapi kesulitan ini bukan alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa transformasi memerlukan keberanian untuk berpikir dan menganalisa melampaui batas yang ada, membangun solidaritas lintas peran, dan berani mengambil alih ruang-ruang produksi nilai demi kepentingan bersama, bukan berhenti di demo marah-marah dan teumeunak.

Pada akhirnya, universitas dapat menjadi apa yang kita inginkan hanya jika mereka yang menghidupkannya menyadari kekuatan kolektifnya. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memiliki posisi krusial sebagai penggerak utama mesin produksi pengetahuan di universitas. Dengan kesadaran, pengorganisasian, strategi, dan komitmen, mereka dapat mengubah universitas dari sekadar pabrik kapitalis menjadi ruang pembelajaran yang adil, setara, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Di situlah pengetahuan kembali menjadi milik bersama, dan pendidikan benar-benar menjadi sarana pembebasan, bukan sekadar jalur menuju pasar kerja.

Setelah membaca ini mungkin kita pesimis, jangankan berharap untuk merebut sarana produksi tersebut, kadang mahasiswa “meuditusoe droe tan” (tak tau diri). Tapi bukankah semuanya begitu? Memang gerakan masyarakat mana yang semuanya tersadarkan? Jangan-jangan cuma lingkaran kita aja yang marah-marah terhadap kesemena-menaan, sedangkan yang lainnya, “OK Gas, OK Gas”.

Panduan Untuk Seniman

Seni sering kali diposisikan sebagai sesuatu yang terpisah dari kerja, seolah ia berdiri di wilayahnya sendiri yang istimewa dan tidak tunduk pada hukum-hukum yang mengatur pekerjaan manusia pada umumnya. Dalam pandangan yang mapan, seniman dianggap sebagai individu yang bekerja dalam ruang kreativitas murni, bebas dari keterikatan pada proses produksi yang dialami pekerja di sektor lain. Namun, jika kita memandang seni melalui perspektif work process (alur proses kerja), batas antara kerja seni dan kerja lainnya menjadi kabur. Work process menunjukkan bahwa setiap pekerjaan, termasuk kerja seni, adalah rangkaian konkret di mana seseorang menghabiskan waktu hidupnya (labor time) untuk mengaplikasikan tenaga kerja (labor), dengan bantuan modal (capital) tertentu, terhadap material (raw material, atau medium jika dalam seni), hingga menghasilkan sebuah produk akhir (komoditas, atau karya seni). Dalam kerangka ini, kerja (seni) artistik memiliki struktur yang sama dengan bentuk kerja lainnya, hanya dibedakan oleh sifat kreatifnya yang lebih eksplisit.

Kunci dari kerja artistik adalah pemahaman terhadap medium. Medium di sini tidak sekadar berarti alat atau bahan fisik yang digunakan, seperti kanvas bagi pelukis, batu bagi pemahat, atau tubuh bagi penari, tetapi segala sesuatu yang dapat menjadi wahana bagi ekspresi kreatif. Seorang perancang busana misalnya, tidak akan dapat menghasilkan karya yang kuat tanpa memahami sifat kain. Bagaimana ia jatuh, bagaimana ia merespons lipatan, atau bagaimana warnanya berubah dalam cahaya tertentu. Seorang pematung perlu memahami perbedaan karakter batu marmer dan batu andesit, bagaimana kekuatan pukulan pahat harus disesuaikan agar bentuk yang diinginkan tercapai tanpa merusak material. Bahkan seorang penulis, yang medianya adalah bahasa, harus memahami ritme kalimat, kekuatan diksi, dan resonansi makna. Tanpa pemahaman ini, proses kerja artistik tidak akan terwujud.

Pemahaman medium dalam kerja seni tidak berhenti pada batas-batas konvensional. Medium dapat meluas hingga mencakup bentuk-bentuk yang tidak lazim, seperti data, algoritma, spreadsheet, model bisnis, notasi musik eksperimental, atau bahkan organ tubuh manusia. Seorang seniman data dapat mengubah ribuan baris angka dalam lembar kerja menjadi pola visual yang memukau sekaligus informatif. Seniman performan dapat menggunakan tubuhnya sendiri, bahkan memodifikasinya, sebagai media ekspresi. Dalam konteks ini, tubuh bukan hanya instrumen pasif, melainkan material hidup yang sarat makna sosial, politik, dan biologis. Medium juga bisa bersifat abstrak, seperti ide, gagasan, simbol, atau bahkan struktur birokrasi dan aturan hukum dapat dijadikan bahan untuk karya artistik yang menggugah kesadaran.

Kemampuan mengolah medium, baik yang konvensional maupun yang tidak lazim, bersumber dari apa yang disebut sebagai living labor, atau kerja hidup. Living labor adalah daya cipta yang fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, dan bisa melahirkan bentuk-bentuk baru yang tidak terduga. Ia berbeda dengan dead labor, yang adalah kerja yang telah dibekukan menjadi teknologi, pola baku, atau prosedur tetap. Dalam kerja seni, living labor tampak pada momen-momen ketika seniman berinteraksi langsung dengan medium, menemukan cara baru untuk membentuk, memelintir, atau menggabungkannya, sehingga melahirkan makna dan bentuk yang melampaui kebiasaan. Inilah sifat artistik yang sesungguhnya, kemampuan untuk mengubah keterhinggaan (finite) material menjadi potensi yang tak terbatas.

Setiap medium mengandung kontradiksi dalam dirinya. Ia memiliki sifat-sifat material yang relatif stabil, tetapi di dalamnya tersimpan potensi untuk berubah. Kain, misalnya, adalah selembar material yang terbatas (finite), namun justru keterbatasan itulah yang membuka jalan bagi kemungkinan tak terbatas (infinite) dalam bentuk dan fungsi. Sifat-sifat material yang tetap menyediakan celah-celah, titik-titik ketidakpastian, yang bisa dimanfaatkan oleh imajinasi kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dengan demikian, kerja artistik adalah proses negosiasi yang berkelanjutan dengan medium, memanfaatkan keterbatasannya untuk melampaui keterbatasan itu sendiri.

Jika dilihat dari perspektif work process, kerja seni memuat semua variabel yang ada dalam kerja lain, yaitu: (1) waktu hidup yang dihabiskan, (2) tenaga kerja yang dicurahkan, (3) modal yang digunakan, (4) material yang diolah, dan (5) produk yang dihasilkan. Namun, yang membuatnya istimewa adalah cara semua elemen itu dirangkai dalam dialektika antara medium dan imajinasi kreatif. Modal dalam kerja seni tidak hanya berarti alat dan bahan, tetapi juga keterampilan (craft) yang lahir dari pengalaman dan interaksi sosial seniman. Material pun tidak hanya benda fisik, ia bisa berupa ide, simbol, tubuh, bahkan struktur sosial. Semua ini berinteraksi dalam proses yang terus bergerak, di mana setiap keputusan kreatif memicu perubahan dalam bentuk akhir karya.

Kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi proses ini secara mendalam. Dalam masyarakat kapitalis, kerja artistik sering diarahkan agar selaras dengan logika produksi dan konsumsi. Eksperimen medium dibatasi pada apa yang dianggap laku di pasar. Bentuk-bentuk yang menantang konvensi sering dipinggirkan, sementara spesialisasi sempit membuat seniman hanya menguasai satu jenis medium. Akibatnya, potensi dialektis antara medium dan kreativitas menjadi tumpul. Living labor terperangkap dalam rutinitas dan kehilangan kemampuannya untuk mengeksploitasi kontradiksi internal medium.

Jika kita menerima bahwa seni adalah bagian dari kerja, dan bahwa sifat artistiknya lahir dari interaksi dialektis antara living labor dengan medium, maka kesimpulan sosial-politik yang muncul menjadi cukup radikal. Pertama-tama, ia menghancurkan pandangan bahwa kreativitas adalah privilese segelintir orang yang menyandang identitas “seniman”. Kreativitas adalah kapasitas universal yang dimiliki semua manusia sejauh mereka adalah pekerja hidup. Pandangan ini menggugat pembagian kaku antara kerja kreatif dan kerja non-kreatif, antara seni dan pekerjaan sehari-hari. Seorang tukang kayu yang merancang perabot dengan teknik baru, seorang petani yang menemukan cara memanfaatkan tanah dengan pola tanam berbeda, atau seorang perawat yang mengatur prosedur kerja agar pasien merasa lebih nyaman, semuanya adalah ekspresi dari kerja artistik dalam arti yang paling murni.

Kesadaran ini memiliki implikasi besar bagi strategi pembebasan pekerja. Dalam kapitalisme, living labor senantiasa diubah menjadi dead labor, hingga hasil karya seni menjadi repetitif atau seperti itu-itu aja, dan kreativitas diarahkan semata-mata untuk memperbesar akumulasi modal. Potensi pekerja untuk menguasai medium dan mengeksplorasinya demi tujuan-tujuan di luar logika profit direduksi seminimal mungkin. Spesialisasi sempit, pembagian kerja yang kaku, serta tekanan waktu dan target produksi adalah cara-cara sistemik untuk membatasi ruang kreativitas itu. Bahkan dalam seni, kapitalisme berusaha mengarahkan eksplorasi medium agar hanya melahirkan bentuk-bentuk yang bisa dijual, bukan yang membebaskan. Dengan kata lain, kapitalisme berupaya merampas masa depan non-kapitalis (di luar imajinasi kapitalisme) dari setiap keterampilan dan kreatifitas yang dimiliki pekerja.

Menyadari bahwa seni hanyalah satu bentuk dari kerja kreatif berarti menyadari bahwa pembebasan seni tidak dapat dipisahkan dari pembebasan kerja secara keseluruhan. Upaya merebut kembali seni dari dominasi kapital bukan hanya urusan seniman, melainkan bagian dari perjuangan semua pekerja. Strategi politik yang lahir dari kesadaran ini menuntut kita untuk membangun kembali hubungan antara pekerja dan medium mereka di luar batasan pasar. Itu berarti menciptakan ruang-ruang produksi di mana eksplorasi medium tidak diarahkan oleh permintaan konsumen atau nilai jual, melainkan oleh kebutuhan kolektif, nilai-nilai sosial, dan pencarian bentuk-bentuk baru yang menantang tatanan yang ada.

Hal ini juga menuntut reorganisasi kerja yang memberi waktu dan otonomi bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan dan imajinasi mereka. Selama kerja manusia masih sepenuhnya didikte oleh target produksi dan rasionalitas ekonomi kapitalis, potensi artistik yang inheren dalam setiap living labor akan tetap tertekan. Pembebasan seni, dalam arti ini, bukan hanya soal memperjuangkan kebebasan berekspresi, tetapi juga soal memperjuangkan waktu bebas, penguasaan penuh atas medium, dan kebebasan untuk memutuskan arah eksplorasi kreatif tanpa paksaan eksternal.

Pada akhirnya, melihat seni dari perspektif work process berarti mengembalikan seni ke tanah tempat ia berpijak, kerja manusia itu sendiri. Seni bukanlah anugerah yang turun dari langit untuk segelintir orang terpilih, melainkan manifestasi paling terang dari kemampuan universal manusia untuk mengolah dunia material dan membentuknya kembali sesuai imajinasi. Dalam setiap pekerjaan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, terdapat potensi artistik yang dapat berkembang jika diberi ruang dan waktu.

Cetak Biru Perebutan Sarana Produksi Seni di Aceh

Pada akhir tahun 2024, koalisi Seniman dan Budayawan Aceh telah menginisiasi sebuah gerakan politik-kebudayaan yang punya bobot strategis yang jauh melampaui seremonial seni biasa. koalisi yang tergabung ke dalam Suara untuk Kebudayaan Aceh Terarah (SUKAT) mempertemukan 153 pelaku budaya dari latar yang beragam, mulai dari pawang, pengrajin, pencari madu, pengelola pasar tradisional, hingga perwakilan etnis Gayo, Kluet, Simeulue, Tionghoa, Tamiang, dan Singkil.

Bagi pengamat kasual, acara ini mungkin tampak seperti musyawarah kebudayaan, sebuah forum pertukaran pandangan dan gagasan. Namun, dilihat dari perspektif kelas (khususnya dengan kacamata modus produksi seperti yang telah banyak dibahas di atas), ini adalah momen dimana kelas pekerja budaya merebut sarana produksi sosio-legal, yakni perangkat hukum yang menentukan arah dan bentuk kehidupan kebudayaan.

Disini, means of production (sarana produksi) tidak hanya mencakup mesin, tanah, dan pabrik, tetapi juga infrastruktur sosial yang memproduksi kondisi keberadaan suatu kelas (dalam hal ini kelas pekerja seni). Dalam modus produksi kebudayaan (undang-undang, peraturan daerah, dan qanun) adalah bentuk sarana produksi yang menentukan siapa yang diakui sebagai pelaku budaya, bagaimana distribusi sumber daya diatur, dan arah perkembangan nilai serta ekspresi kolektif ditetapkan.

SUKAT memahami bahwa selama ini hukum kebudayaan di Aceh (seperti di banyak tempat lain) dibentuk melalui proses yang didominasi birokrasi dan elite politik. Pelaku budaya seringkali hanya diberi ruang partisipasi simbolis, yang tidak berpengaruh terhadap redaksi akhir kebijakan. Dalam situasi ini, posisi seniman serupa dengan buruh di pabrik yang tidak punya suara dalam penentuan proses kerja dan distribusi hasilnya. Mereka menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang mengatur.

Strategi SUKAT adalah membalik posisi ini. Dengan Duek Pakat yang diadakan sepanjang akhir tahun 2024, mereka tidak hanya mengkritik dari luar, tetapi masuk ke jantung proses legislasi Rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh. Mereka duduk di meja yang sama dengan pembuat kebijakan, membawa naskah usulan pasal, argumentasi berbasis pengalaman lapangan, dan dukungan kolektif dari ratusan pelaku budaya. Ini adalah bentuk appropriation, merebut dan mengendalikan sarana produksi sosio-legal, sehingga hasilnya tidak semata mencerminkan kepentingan birokrasi atau kapital, tetapi kebutuhan nyata kelas pekerja budaya di Aceh.

Perubahan dalam basis material, termasuk hubungan kepemilikan dan penguasaan sarana produksi akan mempengaruhi seluruh bangunan suprastruktur, termasuk hukum dan kebudayaan. Dengan merebut peran dalam pembentukan qanun, SUKAT secara langsung mengintervensi suprastruktur hukum yang selama ini membatasi atau mengarahkan praktik seni. Artinya, mereka tidak hanya berjuang mempertahankan ruang berekspresi, tetapi juga membentuk ulang kerangka legal yang akan mengatur seluruh ekosistem seni untuk tahun-tahun mendatang.

Akhirul kalam, menganalisa posisi kita dalam modus produksi kemudian menyusun strategi untuk merebut dan mengendalikan sarana produksi yang berpihak kepada kita (kelas pekerja), adalah cara aktif untuk merebut hak.

*Akbar Rafsanjani adalah kurator film. Hubungi dia lewat email: bbrjani@gmail.com.

Discussion about this post