Sejarah buruh perkebunan era kolonial, mereka secara individu menandatangani perjanjian kerja dengan AVROS, yang diwakili oleh agen-agen mereka di daerah asal. Kerap terjadi, buruh tidak mengerti dan memahami isi perjanjian itu karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Upah buruh Cina tertinggi, Jawa terendah, Orang Aceh malah tidak nau bekerja di perusahaan perkebunan Belanda.

Invasi perkebunan karet Perusahaan Belanda di Aceh Timur berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan industri perkebunan karet di Sumatra Timur. Di saat lahan di Sumatra Timur mulai sempit, Belanda berupaya perluasan perkebunan karet mulai diarahkan ke daerah yang berdekatan dengan pusat-pusat perkebunan yang telah ada.

Aceh Timur yang pada masa itu penduduknya jarang merupakan salah satu pilihan, karena daerah itu berbatasan langsung dengan Sumatra Timur. Hal ini ditunjang juga oleh kondisi keamanan wilayah dan prasarana ekonomi yang semakin baik sejak awal abad kedua puluh (Ismail, 1991 :161).

Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka Perkebunan karet di Langsa pada tahun 1907, dalam waktu singkat Aceh Timur telah menjadi daerah pengembangan tanaman karet swasta milik Barat, sesuai dengan harapan pemerintah kolonial (Langhout, 1923:90-91).

Sampai tahun 1914, sudah terdapat perkebunan karet seluas 210.000 Ha di Aceh (Veer, 1969:273). Pesatnya perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur dapat juga dilihat dari kesaksian J.J. van de Velde saat ia pertama kali datang ke Aceh pada tahun 1928, dengan ungkapan “hingga Langsa kami melewati daerah yang mirip dengan Deli (Sumatra Timur), tempat banyak perkebunan karet” (Velde, 1987:83).

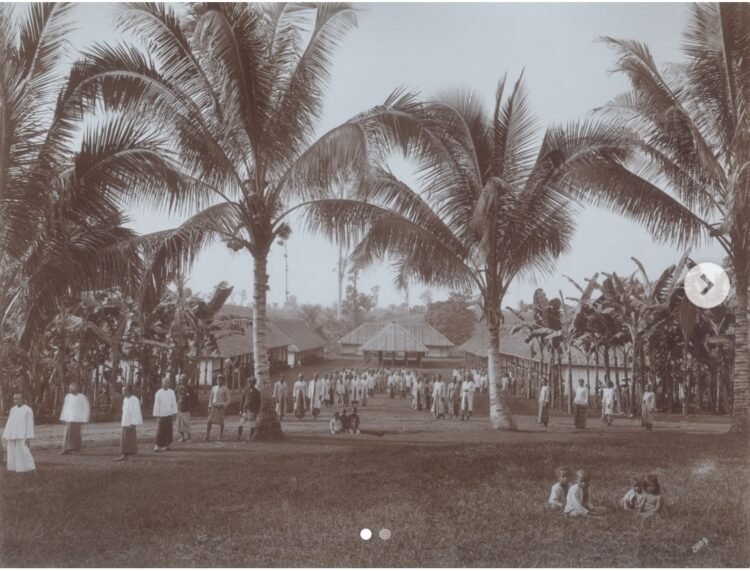

Persoalan tenaga kerja (buruh) merupakan masalah utama yang dihadapi Perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh Timur sejak awal pembukaannya. Hal ini disebabkan oleh jarangnya penduduk lokal dan keengganan masyarakat Aceh bekerja pada perkebunan Belanda. Untuk mengatasi kelangkaan buruh lokal lni mulailah didatangkan buruh migran terutama dari Jawa dengan perantara agen-agen (makelar) (Ismail, 1991:207).

Buruh ini diikat dengan suatu kontrak berdasarkan koelie ordonantie, 1880, yang didalamnya termasuk poenale sanctie. Kebijakan dan peraturan perburuhan dan asisten perkebunan untuk Aceh secara keseluruhan berlaku sama Sumatra Timur dan Tapanuli (Staatsblad van Nederfandsch-Indie).

Tahun 1910 adalah tahap pertama didatangkan buruh dari Jawa ke Aceh Timur, mereka berjumlah 858 orang. Jumlah ini meningkat tajam empat tahun kemudian, memasuki permulaan Perang Dunia I, jumlah buruh di Aceh Timur telah mencapai 7.869 orang (Ismail, 1991 :207). Saat berakhirnya Perang Dunia I, (1917) jumlah buruh imigran yang bekerja di Aceh meningkat dua kali lipat lagi menjadi lebih dari 15.000 orang. Angka ini terus meningkat mendekati 30.000 orang pada satu dekade kemudian (1929).

Berbeda dengan kasus di perusahaan-perusahaan pertambangan yang lebih cenderung pada buruh bebas, perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh sebaliknya lebih cenderung mempekerjakan buruh kontrak walaupun telah keluar kebijakan penghapusan Poenale Sanctie.

Namun demikian, perusahaan-perusahaan tersebut secara bertahap mulai mengalihkan penggunaan buruh kontrak ke buruh bebas. Pada tahun 1920-an, satu dari lima atau enam buruh adalah buruh bebas, tetapi pada tahun 1930-an masih satu dari empat atau lima buruh di Aceh adalah buruh kontrak.

Rasio jenis kelamin di antara buruh di Aceh juga sangat jauh, tetapi semakin berimbang. Seiring semakin banyak buruh yang didatangkan oleh perusahaan perkebunan pada akhir 1920-an dan 1930-an. Pada dekade tersebut sudah terdapat tiga pria untuk satu wanita dalam komunitas buruh di daerah ini (Linblad, 1999:89).

Upah para buruh perkebunan dibayar setiap 14 hari sekali yang disebut ‘hari besar” pada tanggal satu dan lima belas atau tujuh belas tiap bulan, dan setelah itu libur satu hari untuk istirahat. Pada hari pembayaran upah, buruh duduk berbaris di depan rumah Asisten Bagian Satu. Mereka dipanggil satu per satu untuk mengambil upahnya dan tidak boleh protes mengenai jumlah yang mereka terima.

Pada pembayaran akhir bulan selalu diadakan acara hiburan. Selain pertunjukan wayang kulit juga diadakan pesta judi. Selain itu, pada malam itu banyak buruh yang menghabiskan uang mereka untuk main perempuan. Jadi tidak mengherankan pada umumnya buruh tidak dapat menyimpan uang mereka.

Penentuan besarnya jumlah upah buruh perkebunan di Sumatra Timur pada mulanya adalah atas dasar kesepakatan antara perusahaan perkebunan dan individu buruh, tercermin dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dengan para buruh.

Sebelum berdirinya persekutuan perusahaan perkebunan Sumatra Timur, Algemeene Vereeniging van Rubberspfanterter Oostkust van Sumatra (AVROS), perjanjian kerja ditandatangani langsung oleh masing-masing perusahaan perkebunan dengan para buruh. Setelah organisasi tersebut berdiri, pihak perusahaan perkebunan anggota AVROS diwakili oleh AVROS.

Buruh secara individu menandatangani perjanjian kerja dengan AVROS, yang diwakili oleh agen-agen mereka, di daerah asal para buruh. Kerap terjadi, buruh tidak mengerti dan memahami isi perjanjian itu karena tingkat pendidikan mereka yang rendah (Sairin.1991 :31). Dalam hal kebijakan upah, semua perusahaan perkebunan di Aceh (walaupun tidak termasuk dalam anggota AVROS) tetap mengikuti aturan dan kebijakan yang diambil oleh AVROS (Leenarts, 1999:149).

Menurut data yang diperoleh dari laporan inspektorat tenaga kerja, sampai dengan tahun 1919, masih terdapat perbedaan upah buruh kontrak yang bekerja di Aceh berdasarkan suku dan kebangsaan. Akan tetapi, setelah tahun 1919 tidak didapati lagi perbedaan tersebut, namun telah terjadinya keseragaman dengan mengikuti ketentuan AVROS.

Upah buruh kontrak tertinggi adalah buruh Cina dan buruh Dayak dengan rata-rata 50 sen per hari; diikuti buruh Padang 40 sen, buruh Keling 38,67 sen, dan buruh Nias 37 sen per hari; sedangkan upah yang paling rendah adalah buruh Jawa dengan rata-rata buruh laki-laki kontrak pertama 33,4 sen dan perpanjangan kontrak 39 sen per hari, dan buruh perempuan kontrak pertama rata-rata 28,4 sen dan perpanjangan kontrak 32 sen per hari.

Upah perpanjangan kontrak buruh Cina, Padang, Dayak, Keling, dan Nias lebih tinggi 5 sen dari buruh kontrak pertama. Pada tahun 1913 buruh Cina, Dayak dan Padang mulai keluar dari perkebunan dan memulai usaha lain, misalnya Cina dan Padang mulai berdagang. Hanya orang Jawa saja yang tetap tinggal di perkebunan, mungkin sampai sekarang.[]

Oleh: Zulfadli Kawom

Discussion about this post